حديث الأكثرية والأقلية

شاهد هذا الموضوع -حديث الأكثرية والأقلية – عبر شبكة الإعلام العربية محيط والآن الى تفاصيل الموضوع

في بلد مثل سوريا، تعيش فيه مجموعات دينية ومذهبية وقومية عدة، إلى جانب “أكثرية” من العرب السنة، فإن أي حديث في الشأن العام، كثيراً ما ينطلق من قاعدة ضيقة، تتصل بمخاوف هذه المجموعات من هيمنة الأكثرية، مقابل مظلومية هذه الأكثرية من تهميشها خلال العقود الماضية، وحقها تاليا في استعادة دورها المغتصب من جانب “أقلية” حكمت البلاد خلال العقود الستة الماضية.

وبعد تمكن مجموعة عسكرية محسوبة على العرب السنة من الإطاحة بحكم آل الأسد “الأقلوي”، ينشغل الفضاء السوري اليوم بنقاشات تدور أساساً في هذا الفلك، وإن كانت تتلطى خلف يافطات مدنية، مثل الديمقراطية والتشاركية والعلمانية.. إلخ.

والحقيقة أن الانتماءات الضيقة، وإن كانت موجودة منذ عشرات ومئات السنين، لكنها انتعشت بعد ثورة عام 2011، والتي جرى خلالها استهداف الأكثرية (العرب السنة) على نحو لا يمكن تجاهله، ولا يمكن الزعم بأن الضرر وقع على الجميع بالقدر نفسه، حيث جرى تدمير حواضر العرب السنة، وتهجير كثير منهم داخل البلاد وخارجها، فضلا عن أنهم كانوا رأس الحربة ضد النظام المخلوع، بينما وقفت بقية الفئات إما مع النظام، أو على الحياد، وكانت مشاركة أبنائها في الثورة، فردية، وهو ما جنبها انتقام النظام جماعيا منها.

إن الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية ينبغي أن يكون هو المعيار والفيصل في المرحلة الانتقالية المقبلة، وهو ما يستلزم إعطاء هذه المرحلة ما تستحق من وقت وتحضير وإتقان، بحيث تكون الثغرات والأخطاء في الحد الأدنى، ولا بأس حتى في طلب خبرات وإشراف خارجي، ضمن الإطار التقني، وليس السياسي.

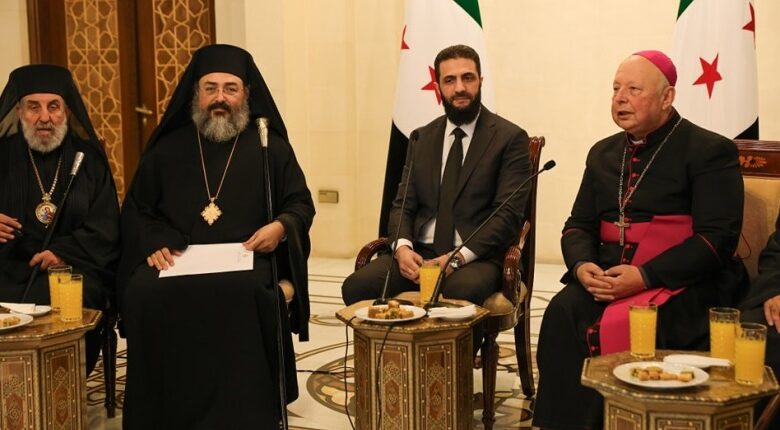

ورغم أن الإدارة الجديدة التي تحكم دمشق اليوم، لم تفصح عن توجهاتها بشأن آليات الحكم المستقبلية، لكنها تقول إنه سيقوم على المشاركة والتعددية، ولن يتم إقصاء أحد بناء على طائفته، أو إثنيته، نحو بناء دولة تقوم على المواطنة والحقوق المتساوية، وسوغت استئثارها بمعظم السلطة في هذه المرحلة، بأنه تدبير مؤقت، يساعدها على تشكيل فريق متجانس يستطيع التصدي بفاعلية أكبر للتحديات الطارئة المطروحة بعد رحيل النظام السابق الذي ترك البلاد في حالة يرثى لها.

والواقع ليس أمام الجميع سوى القبول بهذا الطرح، ليس من منطلق أن “من حرر يحكم”، بل لأن الطرح بحد ذاته يحمل بعض الوجاهة، وهو محدود زمنيا بفترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ولعل المخاوف المثارة لا تتعلق بهذه الفترة، لكن بما بعدها، انطلاقا من الحديث عن مؤتمر للحوار الوطني، مرورا بوضع الدستور، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وعلى أي أساس سيتم كل ذلك، ومن سيشرف على هذه المراحل، وهو ما ستعمد الحكومة المسيطرة على التحكم بها للوصول إلى النتائج التي تريدها؟

هذه مخاوف تبدو مشروعة، ليس لدى “الأقليات” فقط، بل لدى جمهور “العرب السنة” أيضاً والذين لا يعتبرون أنفسهم، ولا يتصرفون على أساس أنهم طائفة دينية، بل هم الحامل التاريخي لكل المشاريع الوطنية، ولديهم تاليا اجتهادات مختلفة بشأن طبيعة الدولة وهويتها وطريقة حكمها، على أساس سياسي، وليس هوياتيا ضيقا.

ومن هنا، فإن سياسة “التطمينات” لا تكفي لتبديد هذه المخاوف، بل يجب أن تكون واضحة الأسس التي ستدار وفقها المرحلة المقبلة، والتي يجب أن تكون وطنية وديمقراطية في آن، بحيث لا تشعر أية فئة بالتهميش أو الاستبعاد من المساهمة في صناعة مستقبل البلاد، ولكن في الوقت نفسه على الجميع الإعلان المسبق عن استعدادهم للقبول بما تفرزه هذه الآليات المتفق عليها من نتائج، ولا تتكرر في سوريا، تجارب بلدان أخرى، اعتمدت الآليات الديمقراطية للحكم، وحين جاءت النتائج على غير هوى بعض القوى، انقلبت على التوافق الوطني، وصارت تطالب بميزات خاصة بها، لم تستطع الحصول عليها بالعملية الديمقراطية، وتريد فرضها بوسائل أخرى، عبر التمرد أو الاستقواء بقوى خارجية.

إن الحديث عن الأكثرية والأقلية، يجب أن يقوم على أساس وطني، وبرامج سياسية واقتصادية، وليس على أساس طائفي وفئوي ضيق، ذلك أن الاحتشاد الفئوي، مهما كانت مبرراته، لا يمكن أن يقود في النهاية إلا لمزيد من التعصب والانغلاق والتصادم.

إن الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية ينبغي أن يكون هو المعيار والفيصل في المرحلة الانتقالية المقبلة، وهو ما يستلزم إعطاء هذه المرحلة ما تستحق من وقت وتحضير وإتقان، بحيث تكون الثغرات والأخطاء في الحد الأدنى، ولا بأس حتى في طلب خبرات وإشراف خارجي، ضمن الإطار التقني، وليس السياسي، من جهات محايدة مثل الأمم المتحدة، تلافيا لأية شكوك أو اتهامات قد توجه للسلطة الحاكمة باستخدام نفوذها للتأثير في النتائج.

وسوريا التي عرفت الحياة الديمقراطية قبل استياء حزب البعث على السلطة عام 1963، ومن ثم وصول الحكم الأسدي عام 1970، قادرة على إحياء هذه التجربة، إذا توفر القدر المطلوب من الحكمة والتعقل والنيات الحسنة، بما يقطع الطريق على الدعوات الفئوية ضيقة الأفق والتي كثيرا ما تنطلق طروحاتها من مخاوف مرضية مزمنة، وليس من وقائع حقيقة قائمة على الأرض، بغض النظر عن تجاوزات قد تحدث هنا وهناك في هذه المرحلة، وهذا أمر طبيعي، ولا يمكن لعاقل توقع أن تسير كل الأمور في كل المجالات من دون أخطاء وتجاوزات، لكن تصيد هذه الأخطاء، ومحاولة تضخيمها، لا يمكن أن يعبر عن نية حسنة، أو رغبة صادقة في المساهمة بإعادة إحياء البلاد، بعد عقود من الحكم الأحادي الذي خرب النفوس وسمم العلاقات بين مكونات المجتمع المختلفة، قبل تخريب العمران والاقتصاد، فضلا عن تجويف الحياة السياسية، وتغذية كل عوامل الفرقة والاختلاف.

ومن هنا، فإن الحديث عن الأكثرية والأقلية، يجب أن يقوم على أساس وطني، وبرامج سياسية واقتصادية، وليس على أساس طائفي وفئوي ضيق، ذلك أن الاحتشاد الفئوي، مهما كانت مبرراته، لا يمكن أن يقود في النهاية إلا لمزيد من التعصب والانغلاق والتصادم.

شارك هذا المقال

وقد وصلنا إلى نهاية المقال ، و تَجْدَرُ الإشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشره ومتواجد على موقع تلفزيون سوريا وقد قام فريق التحرير في شبكة الإعلام العربية محيط بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل أوالإقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي ولا تتحمل الشبكية أية مسؤولية قانونية عن الصور أو الخبر المنشور شاكرين لكم متابعتكم.

رابط الخبر الأصلي